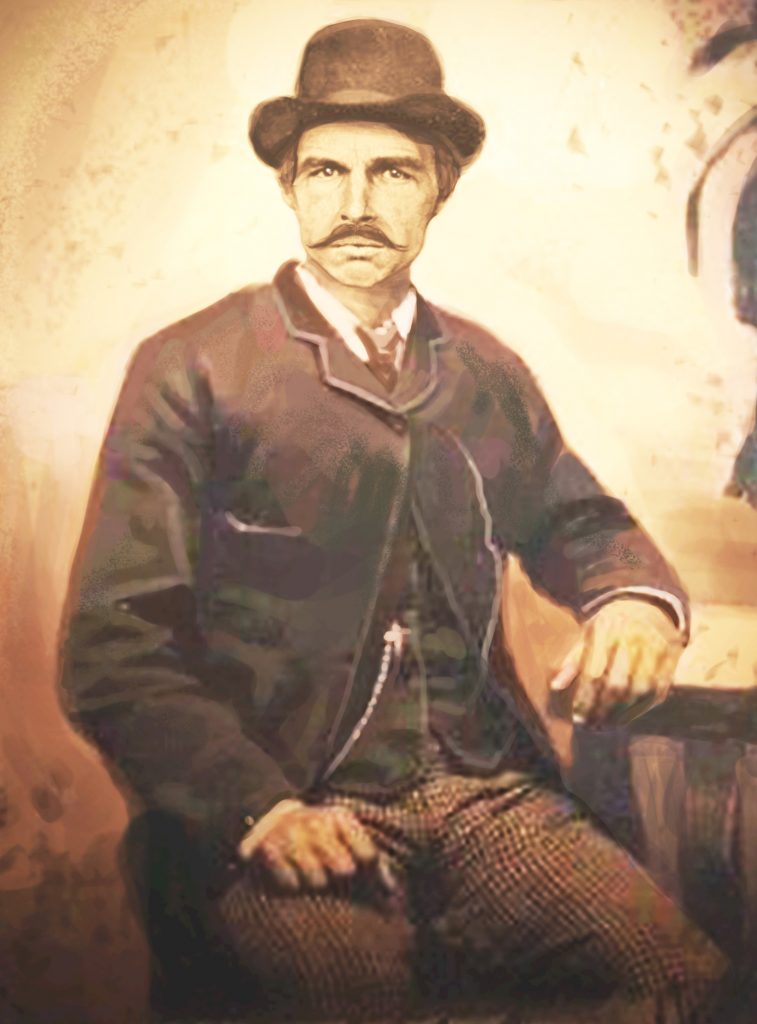

Imaginez un homme de 1m85, imposant sans être intimidant, qui arpente les rues de Montréal au milieu du XIXe siècle avec son éternel chapeau melon et sa moustache en guidon de vélo soigneusement cirée. Silas Robinson n’est pas un détective ordinaire. Premier chef du bureau des détectives de Montréal, il applique des méthodes étonnamment modernes dans un monde encore balbutiant.

Né à Londres en 1815, cet homme au regard inquisiteur et au tempérament taciturne cache derrière sa réserve naturelle une histoire qui explique sa venue au Canada et sa passion pour la justice.

Les cicatrices irlandaises

De six à seize ans, Silas a vécu en Irlande, où son père pasteur anglican officiait à Limerick. C’est là qu’il a appris le gaélique, développé son empathie pour les opprimés, et connu son premier amour avec Deirdre Reily, une catholique dont le souvenir ne l’a jamais quitté.

Quand sa mère meurt en 1831, la famille retourne à Londres. Silas doit abandonner Deirdre, mais ils se promettent fidélité. Pendant trois ans, à Oxford où il étudie la théologie, il lui écrit religieusement. Puis plus rien. Elle disparaît de sa vie comme un fantôme. Pour la chercher, il décide de réorienter sa carrière et d’entrer dans la police.

Les désillusions de Scotland Yard

Silas entre dans la nouvelle London Metropolitan Police (Scotland Yard) en 1835. Il y apprend les méthodes policières modernes, mais découvre aussi les aspects les plus sombres de la répression.

Le point de rupture arrive en 1844 lors de la répression des chartistes. Voir mourir dans ses bras une femme et son enfant le dégoûte définitivement. À 29 ans, ayant perdu ses parents et incapable de retrouver Deirdre, Robinson fait ses valises pour le Canada.

Renaissance montréalaise

En 1844, Silas Robinson ouvre un bureau de détective privé à Montréal. Ses méthodes impressionnent : collecte systématique d’indices, accumulation de faits, analyses méthodiques.

En 1851, le procureur général Drummond lui offre un poste unique : chef du premier bureau des détectives de Montréal. Robinson peut enfin constituer son équipe et appliquer ses méthodes sans compromis.

C’est en 1853, lors de l’enquête du Carcajou du Mont-Royal, qu’il rencontre Rosalie Cadrin-Dupuis, veuve avec deux enfants. Il l’épouse en 1854, trouvant enfin la stabilité familiale qui lui manquait.

L’homme derrière le détective

Physiquement, Robinson impressionne. Grand, costaud, soigné dans sa mise, il porte toujours des vestes sombres et la montre de gousset de son père. Son chapeau melon est devenu sa signature, qu’il a même imposée à son équipe.

Caractère paradoxal : cet ancien londonien déteste la pluie. Homme taciturne, il se livre peu, même à son épouse qui se plaint parfois de sa réserve. Il rit rarement, mais une lueur ironique dans ses yeux bruns trahit parfois son humour.

En interrogatoire, son regard inquisiteur déstabilise les suspects. Mais ses collaborateurs l’apprécient pour son empathie et son organisation. Robinson est exigeant, mais juste.

L’enquêteur moderne

Ce qui distingue Robinson, c’est sa capacité à voir au-delà des apparences. Parlant anglais, français et gaélique, anglican ayant marié une catholique, il navigue facilement entre les différentes communautés de Montréal, Québec et Ottawa.

Ses enquêtes, de 1849 à 1868, l’ont mené des Crimes du manoir Debartzch à l’Assassinat dans la rue Sparks. Chaque affaire révèle un pan de l’histoire canadienne en construction, et Robinson s’y déplace comme un témoin privilégié de son époque.

En 1865, sa belle-fille Thérèse (dite Miss Dupuis) rejoint l’équipe, apportant un regard neuf et une énergie qui complète parfaitement la rigueur de Robinson. Ensemble, ils forment un duo redoutable.